答えのない問いと向き合う探究型学習を重視し、深い学びを実践する新渡戸文化小学校。特長ある学びについて、西田雅史先生にお話をお伺いしました。

探究と対話を大切にし、しあわせを

生み出す大人になれる教育を実践

▲大槌町へ行き、薪を割って火をおこしてピザを焼くなどの体験も。(新渡戸文化小学校)

全学年を通し、主体的に学ぶ

探究型の授業を重視

低学年では生活科、3~6年生ではプロジェクト科という授業を中心に、答えのない問題とじっくり向き合う「探究型」の授業に力を入れています。

例えば2年生は、「つながり」という大きなテーマを設定。「好きな野菜や花を育てる」「ミツバチについて学ぶ」などのプログラムに取り組みました。

「ミツバチプロジェクト」ではプロと協働し、ミツバチの生態を調べたり巣を再現したりして主体的に学び、探究する楽しさを体験します。

「最初は、『ミツバチ=怖い』と思っていた児童も、野菜や果物の受粉にはミツバチが欠かせないことを知り、ミツバチがもたらす恩恵や人間との『つながり』を感じたようです」と、教育デザイナーの西田雅史先生。

秋の「新渡戸祭」では、探究の成果を大きな紙に書く、動画にまとめるなどして発表します。学んだことを自分の言葉や力でアウトプットし、見る人にしっかりと伝える。

児童にとっては大変ですが、こうした場をもつことで、大きく成長します。

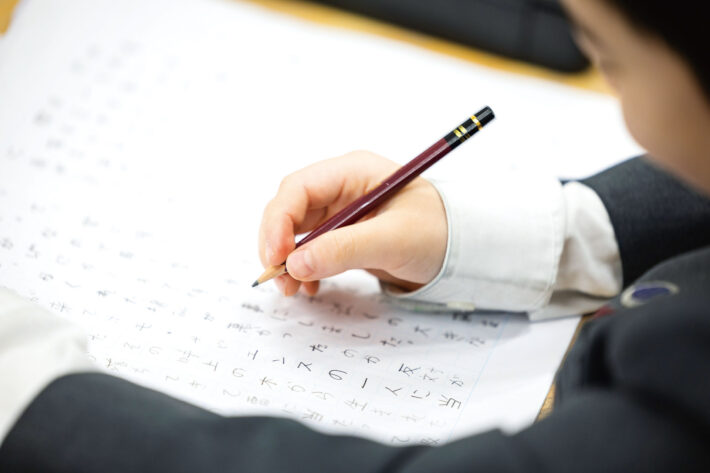

▲作家になった気分で書きたいことを書く、3年生の「作家の時間」(新渡戸文化小学校)

▲日本の旧街道を歩いて旅する人の話を聞いたり…「人と言葉に出会う」授業(新渡戸文化小学校)