湘南の海を見下ろし、江ノ島から富士山までを一望できる丘の上に位置する湘南白百合学園中学・高等学校。

「愛ある人」として国際社会の発展に寄与する女性を輩出することを目指し、論理的な思考力や探究する力を育むさまざまな取り組みを用意しています。

生徒の主体的な学びを支えるために、高大連携を推進する同校の「大学教授を招いての研究授業」を取材し、校長の岩瀬有子先生にお話をうかがいました。

湘南白百合学園中学・高等学校

校長 岩瀬 有子 先生

研究者の視点が生かされた

生徒から問いを引き出す授業

湘南白百合学園は20年以上前から「探究」活動に取り組んできました。

この「答えのない問いと向き合いながら考えを深める」活動において必要な力は、生徒が主体的に学ぶ力です。

この主体的に学ぶ力をさらに育てていくために、全教科の授業で「考えさせる授業=探究型授業」にシフトしています。

大勢の先生方が参観する中、高校2年の数学の研究授業が始まりました。(湘南白百合学園中学・高等学校)

この一環としてはじめたのが「大学教授を招いての研究授業」です。各教科で研究授業を行い、大学の先生のアドバイスを頂きながら、生徒の思考が深まる授業を作っていくことを狙いとしたものです。

そのような中、高大連携をしている東京学芸大学の先生を招き、数学科の研究授業が行われました。

研究授業のテーマは、「生徒自らが問題に興味を持ち、学びの姿勢が積極的になるにはどうしたらよいか」。生徒自身が考えを巡らせる時間がたっぷり設けられています。(湘南白百合学園中学・高等学校)

授業では、単なる公式の暗記ではなく、数学的考え方を通して、公式の仕組みや応用力を身につけることを目指します。

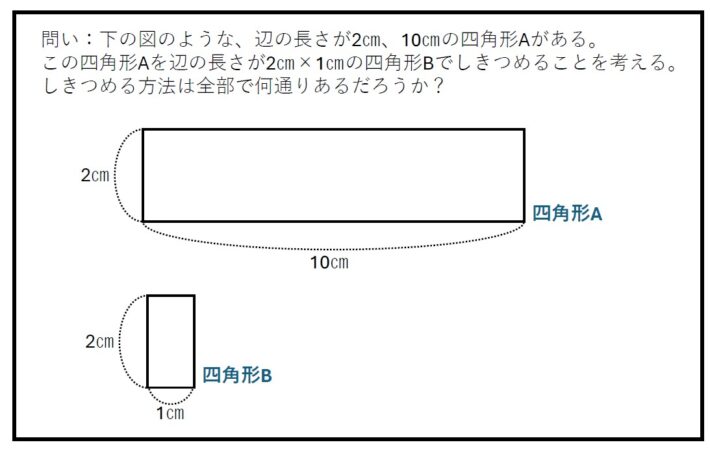

今回、生徒たちが挑戦したのは、10cm×2cmの長方形に、2cm×1cmの小さな四角形を隙間なく並べるには何通りの方法があるか、という問題です。

絵をたくさん描いて考えたり、樹形図のように書き出したり…多くの生徒が横幅10㎝の四角形を埋め尽くすパターンを書き出している中、横幅1㎝の場合、2㎝の場合…と規則性を見出そうとしている生徒の着眼点を、先生が全体に共有します。数の並びに注目すると、以前習った数列に似ていることに気付く生徒も。

こうして横幅10㎝のときは、89通りのパターンがあることが分かると、先生は、「次はどういうことを考えたい?」と問いかけ、生徒から上がる数々の意見に耳を傾け、横幅をn㎝としたときの数式を導き出します。

「演習問題を解くだけはなかなか定着しない難解な数学の問題も、自ら思考を巡らせる探究型の授業になると、生徒は主体的に考えはじめ、知識としてもしっかり定着します」と岩瀬校長。

「日常生活や社会の事象を数学的に捉え、問題解決に活用する力を身に着けてほしい」と言います。

参観後のフィードバックと共有が

全教科のよりよい授業づくりに

この授業には、学芸大学の教授のほかに、湘南白百合の他教科の先生や、他校の先生が参観しており、積極的にメモを取る姿が見られました。

そして、授業の後に教授も含めた先生全員で授業分析会も開かれ、生徒がより主体的に取り組むためにはどうアプローチすべきか、活発な意見交換が行われます。

先生たちにフィードバックしてもらった内容をもとに、数学の先生はより良い授業を模索していきます。

今回は数学の先生が授業を担当しましたが、先生同士で内容が共有され、自分の教科にどう取り入れていくのか考えます。

このような取り組みの結果、生徒主体の授業を全教科で行うことが可能となったそう。

「わが校では、生徒主体の授業を組み立てる教師集団を作ることを目標に、これまで一丸となって取り組んできました。大学との連携により、研究者の視点も交えたより良い授業づくりが一段と加速することを確信しています。」(岩瀬校長)

※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます