塾の新学年もスタートし、夜遅くまで塾で勉強する日が増えますね。お子さまは、登校前に勉強する「朝勉」の習慣がありますか?

「うちの子は、朝が弱くて無理!」と思われるご家庭も多いかもしれません。ですが、中学受験の試験時間は午前中に行われることがほとんど。

試験当日にベストな状態で臨むためにも、朝の時間を有効に活用することが大切になってきます。入試直前に慌てて朝型に切り替えるのではなく、今のうちから「朝勉」の習慣をつけることで、学習の効率アップや集中力の向上につながります。

今回は、わが家で実践していた朝学習のタイムスケジュールや具体的な学習内容についてご紹介します。朝の時間を上手に使い、日々の学習に役立ててみてください!

ビタミンママでは、中学受験ママの奮闘ブログ「一輝一憂」で、中学体験記を書いてくれるママライターを募集しています。皆様の現役・過去の体験談をビタママONLINEで発信してみませんか?

朝勉強は何時からがベスト? 続けるコツ

朝学習を取り入れるにあたり、わが家では「決まった時間に起きて、すぐに勉強を始める」というルールを徹底しました。最初は親子ともに大変でしたが、続けることで自然と習慣になり、大人になった今でもこのルーティンは続いています(笑)

我が家の朝学習のタイムスケジュール

- 5:00 起床、すぐに机に向かい勉強開始

- 6:00 朝食

- 6:20 登校準備

- 6:30 登校

とてもシンプルですが、「朝起きたら、まず机に向かう」ことがポイント。眠くても机に向かう事で、脳が勉強モードに切り替わります。開始時間は、登校時間を軸に考えなければいけませんので、各ご家庭、さまざまな時間帯になるかと思います。

ただ、入試のパフォーマンスを考えた場合、試験開始時間の遅くとも3時間前には起床しておくと良いと思います。そう考えると、6:00~6:30くらいには朝勉を開始するのが良さそうですね。

また、わが家のタイムスケジュールでは約1時間の勉強時間ですが、最初は5分だけでもOK!「とりあえず5分でいいからやってみること」という簡単にできそうなことにすると、抵抗感なく始められます。

そして、5分の勉強ができたら、お子さんを必ずほめてあげてください。

眠い中頑張ったことを認めてあげることで、次の日の続ける意欲につながります。

また、朝勉を習慣化するコツは、「毎日続けること」。わが家では、旅行や帰省中も、短時間でも朝勉を続けました。

周囲には驚かれましたが、この確固たる意思のおかげで、学習リズムが整い、集中力がアップしたと実感しています。無理のない範囲から始めて、「朝勉をすることが当たり前」になるような習慣作りができたら良いです

夜遅くまでがんばる子どもを支える食事は、中学受験という大きな挑戦の中で、とりわけ重要なサポートではないかと思います。私も難解な算数は教えることはできませんでしたが(笑)、愛情たっぷりの食事で子どもを支えてきました。 忙しい毎日を送る私[…]

朝勉強にオススメな学習内容とは? 短時間で効率アップ

わが家の朝の勉強時間は約1時間。短時間だからこそ、「集中してこなせる勉強」を意識して取り組んできました。

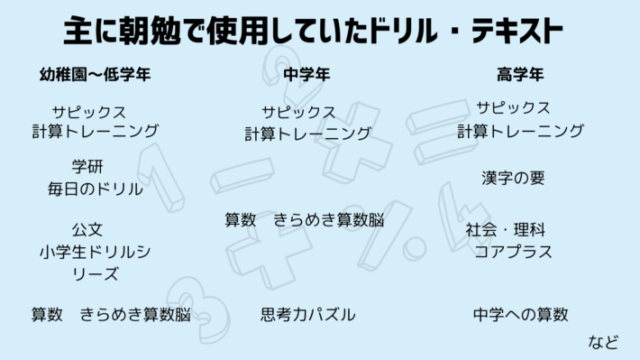

わが家の朝勉メニュー

- 計算問題(塾の計算トレーニングを1ページづつ)

- 漢字や国語の知識問題(塾のテキストを中心に)

- 社会・理科の一答一問形式の問題集

朝は、思考力を問うような問題よりも、単純な演習や暗記系の勉強が息子には最適でした。限られた時間ですので、スピードや1日完結するような問題集を主に学習していました。また、短時間な朝勉こそ時間を効率的に使わなければなりません。実際にわが家で行っていた効率化アップの工夫を紹介します。

朝勉の効率化アップの工夫

- 前夜に朝勉の準備を済ませておく

テキストと筆記用具を前夜のうちに机にセットしておくことで、スムーズに勉強を始められます。「あれ?テキスト、どこへしまったっけ?」と迷う時間をゼロにすることが、朝勉の定着に地味に効いてきます。

- 長時間取り組む問題ではなく、短時間で完結する学習内容を選ぶ

朝は、登校時間が決まっているため、「時間制限のある中でできる学習」を選ぶことが大切。計算や漢字などの基礎力を定着させるもので、1日1ページと区切りがあるものにすることで、達成感が生まれ継続しやすくなります。朝勉強が習慣化してくると、塾の復習など少し負荷のある学習にも取り組めるようになります。

ただ、最初は無理をせず、「短時間でも続けられること」を優先してください。たった5分でも続けることが自信になり、朝勉のメリットを最大限活かせるようになります。まずは、気軽にスタートし、習慣化することを目標にしてみてくださいね!

バドコ @badoko777

開成中高出身、現役で東京大学理科Ⅰ類に合格した運動神経がちょっぴり鈍い息子の母です。小学校・中学校・大学受験とともに歩んできた経験を通して、たくさんの失敗や経験談がありました。その経験談が、少しでもみなさまのお役に立てば嬉しいです!

続きを読みたい方はここをブックマーク!過去記事から最新記事まで一挙公開中です!