横浜市青葉区の緑豊かな環境にある桐蔭学園中等教育学校は、従来型の教育から大きく舵を切り、生徒主体の教育を推進してきました。

2025年春、男女共学になって初めての卒業生を送り出した同校。

中等教育学校の学びを支える「探究(未来への扉)」について、探究科主任の郡司直孝先生にお話を伺いました。

一生涯使える力を身につける「未来への扉」

「未来への扉」は、1年から5年までが取り組む「探究」の授業名です。

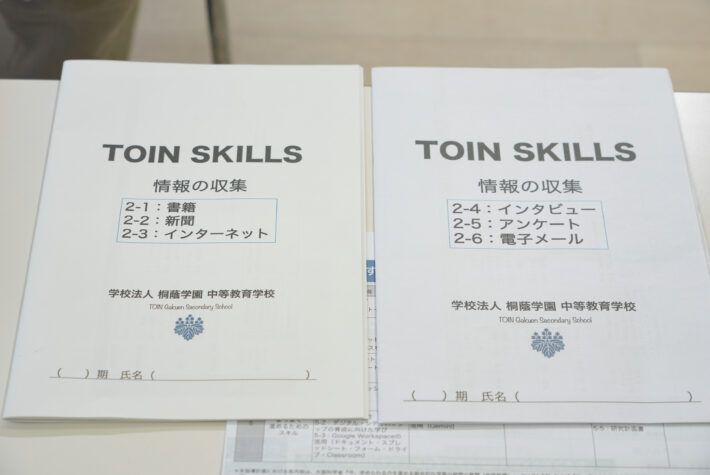

この授業では、情報の集め方、情報整理の仕方、プレゼンテーションの資料づくりといった基礎的なスキルから、さまざまな角度からの分析力や問題解決の方法など、一生涯使える力を身に付けます。

2年生の探究は、青葉区の防災や子育て、地域活性化などをテーマに、3~4人のチームに分かれて課題に取り組みます。(桐蔭学園中等教育学校)

1年生では自分が気になることについて、2年生は地元・青葉区の課題に取り組みます。

3年生は国内外の課題へとフィールドを広げ、4年生からは「自らのあり方・生き方と結びつく課題に基づくテーマ」を掘り下げる個人探究に入り、4~5年生で論文を作成するという流れで、5年間を通して段階的に学びを深めていきます。

書籍や新聞の出展の書き方、アンケートを取る際の注意点など、情報収集のスキルが指南されている「TOIN SKILLS」。(桐蔭学園中等教育学校)

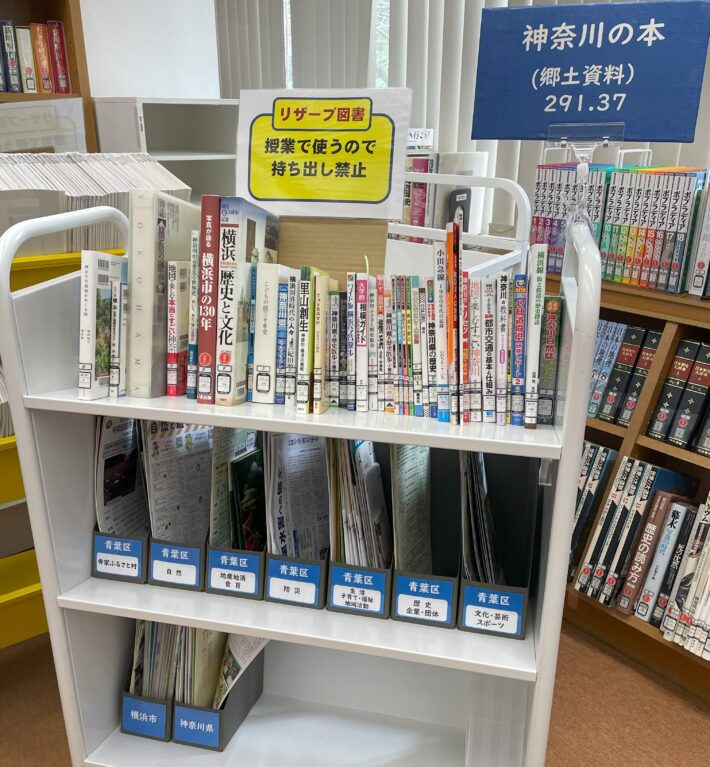

中等教育学校の図書館には、図書館司書が授業に参加して必要な書籍を選定した「探究コーナー」があり、生徒は探究の授業がはじまると、図書館で新聞や書籍を用いて情報収集を行います。

4年生までが利用するF棟の図書館に設置された探究コーナー。該当する書物がない場合は、学内の別棟の図書館から取り寄せが可能です。総合学園ならではの豊富な蔵書が探究活動を推進します。(桐蔭学園中等教育学校)

「特に1年生は論文を引用する場合の出典の書き方などをはじめ、情報収集の基本的なスキルを身につけることを大切にしています」と郡司先生。

「書物やインターネットからの情報収集だけでなく、インタビューやアンケートなども含め、多岐にわたる情報収集のスキルを身に付けることは、社会に出てからも大いに役立ちます」。

学びを深める「承認印チャレンジ」

1年生の授業は、グループ分けから行います。まず、生徒たち全員に今、気になっていることを書いてもらい、生成AIを利用して、一人一人の「気になること」の仕分けを行いました。

エンターテインメント、ものづくり、文房具、食べ物など、11に仕分けられた分野のどれかに属し、3~4人のグループで課題に取り組みます。

生徒の「好き」を大切にしたいので、たとえば「推し活」など、人気のテーマは複数のグループが存在します。

グループ探究の1年から3年は2人の先生から、個人探究の4年生以上は3人の先生から承認印をもらえるとスタートできる「承認印チャレンンジ」。先生全員が「探究」の授業に関わることも目的としています。(桐蔭学園中等教育学校)

次に「課題の設定」を行いますが、特徴的なのは「承認印チャレンジ」を設けている点です。これは、課題を設定した生徒が職員室に出向き先生に説明し、実現可能であると先生が判断した場合には承認印を押すというもの。

「これって1年間継続できるテーマなの?」「調べ学習で終わってしまうのでは?」など、先生からのストレートなフィードバックが新たな気付きへとつながります。

「自分たちが考えた『探究テーマ』を人に説明することで、自分がやりたい探究の内容をよりクリアにすることを目的としています」と郡司先生。

学年を追うごとにテーマもより深くなっていく探究活動。課題設定を曖昧にしたままスタートすると、必ず途中で行き詰ってしまうため、課題設定はもっとも重要だと言います。

自分や周囲の人のウェルビーイングな人生のために

「スキル面でもさらに取り組みたいことがあります。例えば、睡眠をテーマにする生徒が、1時間睡眠の翌日がどうなるか友だちに協力を依頼してしまったり、人種や国籍などのデリケートなことに関して安易にアンケートを実施したり、研究手法において無意識に人権侵害を犯してしまう危険性をはらんでいます」と郡司先生。

「文献から引用するときは出典を記載するなどのスキルも大切ですが、もっとも大切なことは人権を配慮して、その上で皆が幸せになるための探究であること。そういった倫理的な側面をしっかり伝えていきます」。

そして、「探究」は分析、まとめ、発表へと進んでいきます。1・2年生は3月に成果を報告する機会を、3年生は11月と2月に「国連総会」を設定しています。また、最終ステージとなる「ウェルビーイング探究」では、4年生の11月に中間発表を行い、翌年5年生の11月に成果を報告する機会を設定しています。

地元・青葉区の防災や子育て、地域活性化などについて話し合います。(桐蔭学園中等教育学校)

また、今年度から、「未来への扉」のポータルサイトを立ち上げ、いつでもどこでも生徒たちが学びにアクセスできるようにしました。ポータルサイトには先輩たちが5年生の最後に執筆した論文が掲載されており、桐蔭の知の蓄積となっています。ただ、既出の探究を真似するだけでは意味がないので、「みらとびポータルサイト」に載っている探究を行うのは今年からNGになりました。

「地方の小規模企業における後継者問題」「世界の子どもたちに教育が行き届くには?」など、さまざまな探究が今年もスタートしています。

「未来への扉は、自分自身を探究することが目標です」と郡司先生。

「この活動でミニ研究者を作りたいのではありません。生活に密着した身近な課題に取り組める人になってほしいのです。そして、身に付けた力を生かして、ウェルビーイングな人生を歩んでいってほしいと願っています」。

※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます