玉川聖学院中等部・高等部は、キリスト教に基づく3つの教育方針「かけがえのない私の発見」「違っているからすばらしいという発見」「自分の可能性、使命の発見」を掲げています。

ICT教育や多様な体験学習を通じ、グローバルな視野と自己探求の力も育成します。

人間や人生、命について深く考える玉川聖学院ならではの授業、「総合科・人間学」を取材しました。

「人間とは?」「人生とは?」

考えを深める人間学の授業

高校1年・高校2年では、キリスト教の世界観から人間そのものを考える「総合科・人間学」の授業があります。自分という存在を問い、人間を問いながら、生きる意味を追求する玉川聖学院ならではの取り組みです。

高校1年では、「自分という存在」や「関係性の中を生きる」というテーマで、人間そのものについて考えます。取材に伺った日は、4月から続けてきた学びの「第一章」が修了したタイミングでした。

「成長とは」、「青年期とその葛藤」、「自分とは何者か」、「からだを大事にするということ」、「自分を愛するということ」など、これまでに学んだテーマの中から印象に残ったことをそれぞれが振り返り、グループで意見を交換し、代表者がクラス全体に発表する「シェアリング」の授業が展開されていました。

4~5人のグループに分かれ、これまでの「人間学」の学習から自分が最も印象に残っていることをそれぞれが語ります。グループのメンバーは、集中して同級生の話に耳を傾けます。(玉川聖学院中等部・高等部)

高校2年では、人生全体がテーマとなります。

人生を「春夏秋冬」に分けて、誕生や思春期から、結婚、育児、老い、死に至るまでを深く考えます。

学院の先生方だけにとどまらず、ときには卒業生で、障害を持ちつつ子育てをしてきた方や、突然伴侶を失ってしまった牧師さんなど、ゲストを招いてお話をしてもらうこともあります。

ある生徒さんは、「老いや死について考えるなんて、他の学校に通っていたらあり得なかったのではないでしょうか。でも、だからこそ、命の大切さが分かるんだと思います」と話してくれました。

グループワーク後、自分の考えや他者の考えを比較・共有し、どのような気づきがあったのか、何を思ったのかなど、各グループの代表者がクラス全体に発表します。(玉川聖学院中等部・高等部)

「総合科・人間学」の授業は教科を超えて複数の先生方が担当します。たとえば「命」がテーマの時、聖書科の先生はキリスト教の視点から、理科の先生は「生物」や「生命」、社会科の先生は「戦争」の話から命について考えるなど、複数の視点からの授業が展開されます。(玉川聖学院中等部・高等部)

人間学のノートは

卒業後も1人1人の宝物

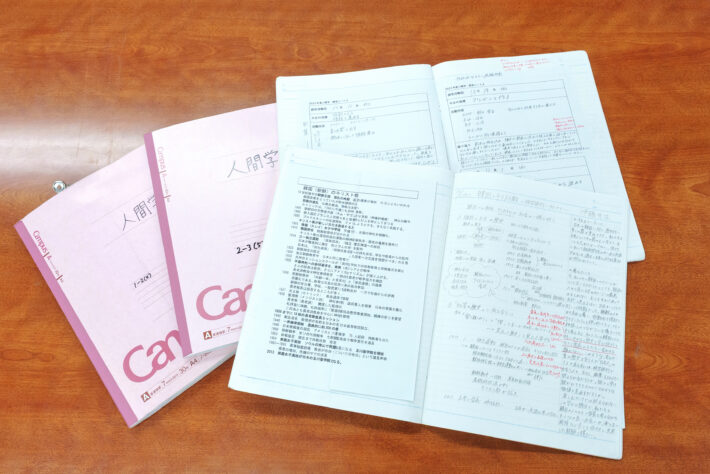

「総合科・人間学」の授業では、毎回感じ取ったことや考えたことをノートに記していきます。

自分の思いを素直に綴ったノートは、それぞれの成長の証。ノートは定期的に担当の先生に提出し、先生はすべてをチェックして、生徒1人1人に対し、感想や気がついたことを書いて戻します。

授業中の先生方のお話や、自分が感じたこと、考えたことをノートに書いていきます。ある生徒は「自分がその瞬間にどう感じたかが大切だと思うので、できるだけ早く、その時の内容をノートにまとめるようにしています。後から思ったことは書き足せばいいですし、何より溜めてしまうと後が大変になります(笑)」と話してくれました。(玉川聖学院中等部・高等部)

そのノートは、2年間の授業から得られる大切な宝物です。後輩たちの道しるべになるようにと、学院の情報センターに自分のノートを提供してくれるOGもいますが、多くは卒業してからも自身で保管しているといいます。

2年間の「人間学」の授業で書き溜められたノート。左ページには課題のプリントが貼付され、右ページはびっしりと手書きの文字で埋め尽くされています。赤いボールペンの文字は、先生が丁寧に記してくれたアドバイスや感想です。ノートは卒業後も大切にしているOGが多いそう。(玉川聖学院中等部・高等部)

あるOGは、初めての子育てに直面した時、人間学のノートを読み返したところ、「子育ては親として自らが成長させてもらえる機会である」と自分の字で書いてあるのを見て、前向きになれたそう。

思春期にノートに記したことが数年後、十数年後に人生の指針になるというわけです。人間学は、多くの生徒たちの人生をより広く、より深いものにするための学びとして、これからも玉川聖学院の象徴であり続けます。

※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます