目黒区碑文谷に校舎を構えるトキワ松学園中学校高等学校は、創立時の校長 三角錫子が遺した「鋼鉄(はがね)に一輪のすみれの花を添えて」という言葉を受け継ぎ、芯の強さと優しさを兼ね備えた女性を育成します。

自分の興味関心をとことん追究する6年間を通して、次世代を拓く力を養う同校。同校ならではの「探究」の授業について、校長の田村 直宏 先生にお話を伺いました。

トキワ松学園中学校高等学校

校長 田村 直宏 先生

4つのゼミで自分の興味関心にしっかりと向き合う

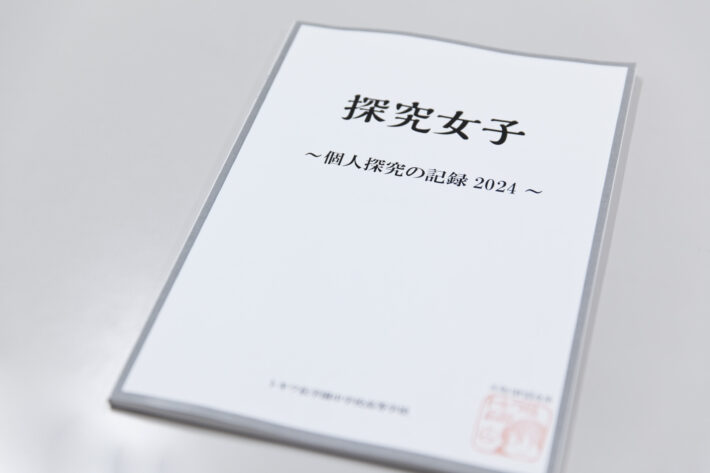

トキワ松学園中学校高等学校の生徒たちは「探究女子」を標榜しています。「探究女子」とは「みつける」「しらべる」「わかちあう」の3ステップで生涯にわたって探究を繰り返し、成長し続ける人のこと。6年間の学校生活の中で、個々の興味関心によってさまざまな分野で自身の「なぜ?」や「どうして?」に向き合っていきます。

個人探究のレポートをまとめた記録集。生徒それぞれが自分自身の関心や社会の疑問に正面から向き合い、1年以上をかけて取り組んだ「探究女子」の学びの結晶です。(トキワ松学園中学校高等学校)

中学校では、週に1時間の「思考と表現(中1)」「探究(中2・3)」の授業に加え、企業とのコラボレーションや職場体験を通して、高校での本格的な探究活動に向けた土台を作ります。また、近年複雑化する現代人の必須スキル「メディアリテラシー」を扱う授業も行われます。このメディアリテラシー教育が評価されて2024年度の時事通信社教育奨励賞の特別賞を受賞しました。

高校に進むと、授業内で「探究」が占める割合は増えていきます。高校1年で週2時間、高校2年は週3時間もの時間を割いて、自身の興味関心と社会問題を結びつけて課題解決に挑みます。大きく「人文科学」「社会科学」「自然科学」「美術デザイン」の4つのゼミ形式のグループに分かれますが、横断的なテーマも多く、複数のテーマに挑戦する生徒も。探究の成果はトキワ祭で発表するほか、外部のコンテストに挑戦し、優秀な成績を修める人も多数います。

現代では、企業や大学の研究機関のなかには自社製品・サービスのテストやデータ収集の現場を探しているところもあります。本校もストレスチェッカーなどのテストに協力するという形で、専門の機器を探究やその他授業に使わせていただくこともあります。私自らがトップセールスとして学校の窓口になる気持ちで、アンテナを張り、活動しています。

正解のない問題に向き合うことで身につく力

今年度、図書室の一角をラーニングコモンズとして再整備しました。

サイドデスク付きのイスやローソファーが並ぶさまは、まるで企業のフリーアドレスのようなイメージ。多くの授業はもちろん、探究の授業でも早速活用されています。

図書室の一角ということで、調べ学習にもぴったりです。探究では、このラーニングコモンズで「人文科学ゼミ」が開かれます。

ジェンダーやルッキズムといった近年、話題になるキーワードに取り組む人が多く、一人ひとり所有のICT端末で調査やレポート制作に取り組んでいます。

ラーニングコモンズでの授業風景。探究の授業では専任の司書教諭も生徒をサポートします。(トキワ松学園中学校高等学校)

教師陣も日頃から生徒とのコミュニケーションを密にすることで、一方通行の指導だけでなくコーチングがしっかりとできています。こういった指導方法は近年になって文科省が求めていることですが、トキワ松には以前からその素地があり、かつ十分に成熟しているのです。

正解のない課題に取り組み、解決を目指す探究を6年間継続するカリキュラムは、大学入試における総合型選抜にも強みがあります。自分の興味関心を突き詰めていく過程で、やり抜く力や問題解決力などの非認知能力が自然に培われ、希望進路の獲得へと繋がっていきます。

エッチング版画を制作する授業。エッチング技術は工学の世界にもあり、学びを深めることでアート以外にも活躍の道が開けます。(トキワ松学園中学校高等学校)

生徒が制作したキャラクター。PCのカメラで認識した表情を元に、リアルタイムで動かすことができます。(トキワ松学園中学校高等学校)

自然科学ゼミ。理系科目を支える3つの実験室も常備しており、こちらの生徒は消臭作用についての研究を行っているそうです。(トキワ松学園中学校高等学校)

※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます