多摩丘陵の一角、緑豊かな自然に囲まれた東京都稲城市にある駒沢学園女子中学校・駒沢学園女子高等学校は、2027年に創立100周年を迎えます。

駒沢女子大学をはじめ短大、高校、中学を擁する広大な敷地の中で、生徒たちは建学の精神である道元禅師の「正念・行学一如」の教えの下、のびのびと学校生活を送っています。

同校の特長ある学び「宗教」について 担当の中村 友恵 先生にお話を伺いました。

中村 友恵先生(駒沢学園女子中学校・高等学校)

「いのち」や「生き方」について考え

自分と向き合う「宗教」の授業

komajoの愛称で知られる駒沢学園女子中学校の教育の特長は「仏教を礎とした人間教育」にあります。

建学の精神である道元禅師の教え「正念・行学一如」の「正念」とは、坐禅を通し、自分を見つめ自己を確立することをいいます。

「行学一如」とは、生きることと学ぶことを一致させること。つまり、どんな学問も日常に活かされてこそ「学」といえ、修行は生活で実践されてこそ「行」といえるという意味です。

この教えは、教科として「宗教」の授業があるだけではなく、日常生活のさまざまな面に息づいています。

「例えば、毎日の朝礼と終礼の時間には“正念”(姿勢をまっすぐし、呼吸を整えることで心を整える)があり、自己を見つめ直す時間としています」と教科担当の中村先生は話します。

1日の始まりと終わりに自分と向き合う大切な時間。一旦リセットし、心を落ちつけることで、本来の自分(無限の可能性)に気づき、次の一歩を踏み出すきっかけにします。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

宗教の授業と聞くと、仏教の教義の解説や歴史などにフォーカスすると思われがちですが、その実は「いのち」や「生き方」について考え、自分自身を知ることに目的があります。

中学1年の段階では絵本や簡単な仏教説話などから、他者への思いやりや痛みを知ることなどを学び、高校3年になるといわゆる宗教学や哲学を含めて、「人間とは何か」を考えることがテーマになっていきます。

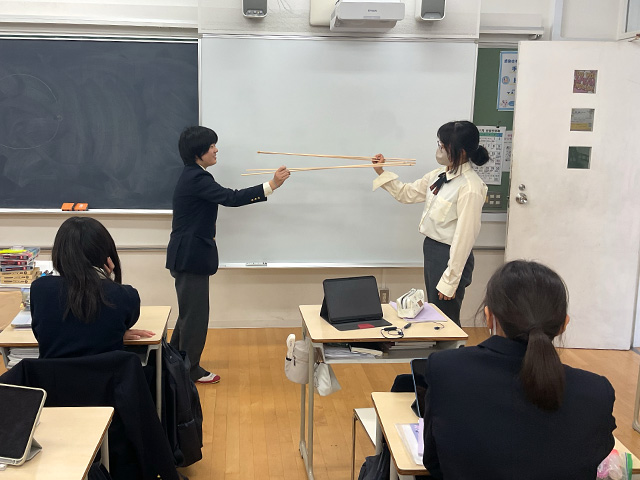

授業は座学だけでなく、体験できるワークも数多く取り入れています。例えば、中学生を対象に、物の見方の重要性を体感してもらうために行うワークは、名付けて「天国、地獄の箸」。仏教説話『三尺三寸箸』をもとにした内容です。

そのワークでは、まず生徒に約1メートルの長い箸を渡し、ペアになって向かい合わせ、その間にご馳走があるとイメージさせます。その上で教員から「どうぞ、食べてください」と指示すると、生徒たちはその長い箸を使って自分で食べようと懸命に試みますが、箸が長すぎてうまく口に運ぶことができません。

しかし、ある瞬間に「あっ」とひらめき、他者の存在に目を向け、相手の口元に食べ物を運んであげることで、相手が満たされるという気づきが生まれます。すると、今度は相手が自分の口元に食事を運んでくれ、互いに満たされていきます。

「大切なのはその時、自分の心や行動がどうであったかです。自分の心に天国・地獄が写し出されるということを伝えます」と中村先生。

体験した生徒たちからは、「天国と地獄は自分の心にあり、心の広さで決まるということを学んだ」「私の人生はいろいろな人に助けられていて幸せだと思う」「この箸の体験で具体的に天国の人の心と地獄の人の心の両方が体感出来て、人には善悪が潜んでいるのだなと感じました」など、多くの感想が届き、それぞれ深い学びが得られたようです。

仏教説話『三尺三寸箸』を体感するワークショップ。自分のことだけを考えては食べ物を得られませんが、他人に与えることで自身も得ることができるということを体験します。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

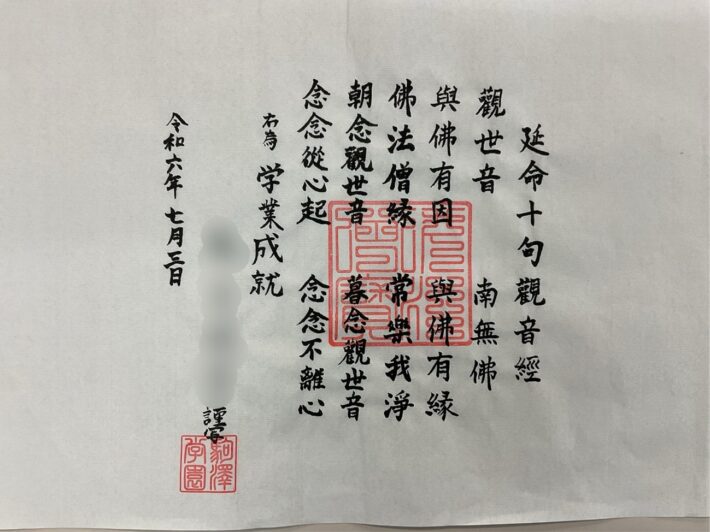

仏教の授業では、写経(写仏)にも取り組みます。

写経(写仏)をする目的は、目の前の対象に意識を向け、集中することで、頭の中の妄想を手放して今に生きるためです。

そのため、写経(写仏)の最初にまずは呼吸を整え、落ち着いてから取り組むよう「正念」をします。

「写経を体験して、心を落ち着かせることの大切さを学びました」「なかなか一つのことに集中し作業することがないのでいい経験になりました」などの生徒の言葉通り、写経の目的がしっかり伝わっているようです。

仏教の授業では「写経」にも取り組みます(駒沢学園女子中学校・高等学校)

「大事なのは卒業後も含め、豊かな人生を送ること。『宗教』は、その種まきのようなものだと考えています」と授業の意義を語る中村先生。

「教師から生徒に一方通行で教えるのではなく、一人ひとりが持っている仏性、清らかさに気づかせ、発芽させるようなイメージです」と言います。

人は変われる、1人じゃないことを伝えたい

様々な体験型の授業の中でも、核となるのが「坐禅」です。年に3回ほど、「照心館」という学内にあるお寺のような場所で坐禅をします。

学年単位での坐禅の他、地域住民やOGも参加する早朝坐禅会というイベントもあります。

最初は『足は痛いし、何のために?』という生徒ももちろんいますが、3年後には『なんだか落ち着く』という感想に変化していきます。

「人間は汚い心も持っている。だけどそういうことじゃなくて自分を外から見て落ち着くことが坐禅なのではないかなと思いました」という生徒の感想にあるように、「自分を外から見る」

ということは、慌ただしい生活ではなかなか気づくことができません。

「この時間を通して、心の中にある『とらわれ』や『悩み苦しみ』から自由になって、本来の自分に気づくことに繋がれば嬉しいです(中村先生)。」

「照心館」という坐禅を行う部屋は薄暗く、厳かな雰囲気に満ちています。ここで姿勢と呼吸を整えることで本来の心(整えられた心)が表れます。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

何を隠そう、中村先生自身も、この薫陶を受けたOGの1人でもあります。

「私は高校から入学しましたが、それまでは自分を追い込んでしまう性格で、生きづらさを抱えることもありました。

それが、宗教の授業や朝夕の正念といった学校での日常生活を通じて、未来を過度に不安がったり、過去を悔い続けたりするのではなく、大切なのは“今”だと気づくことができ、可能性が開いていったと感じています」と話す中村先生。

「時代の変革期ですから、未来に不安を覚えることもあると思いますし、考え方も多様化していて漠然とした心の虚しさが社会に蔓延しているように見えます。これからの人生、悩んで立ち止まってしまうことがあっても、この学校で学んだことが支えになってくれると信じています。私自身の経験も踏まえながら、『人は変われるんだよ、一人じゃないよ』と伝え続けていきます」。

高校生の校外研修の1つに永平寺の参拝研修があります。(令和7年度は中止)福井県永平寺町にある曹洞宗大本山永平寺に赴き、学園の精神の原点に触れます。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

(駒沢学園女子中学校・高等学校)

(駒沢学園女子中学校・高等学校)

仏教行事の一つに「花まつり」があります。

お釈迦様のお誕生をお祝いする日です。花御堂に安置された誕生仏に、甘茶をかけてお祝いします。合唱部や吹奏楽部も式典に参加し、祝福の演奏や合唱を披露します。こまざわ幼稚園の園児によるお遊戯や稚児行列も行われます。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

学園の中央に位置する広大な日本庭園。本館食堂・キャンパスショップからも眺めることができます。初めて見る人は、その広さに驚くはず。池のほとりには坐禅の授業で使われる照心館があります。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

職員室脇のスペースにはデスクとイスを完備したティーチングカウンターが。先生との相談事や質問対応、補習などに使用されているそうです。この日も多くの生徒が利用していました。(駒沢学園女子中学校・高等学校)

※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます