子ど子どもの成長に欠かせない生活習慣は、脳の発育にももちろん大切。脳の成長を促す生活習慣とはどのようなものなのでしょうか。

子ど子どもの成長に欠かせない生活習慣は、脳の発育にももちろん大切。脳の成長を促す生活習慣とはどのようなものなのでしょうか。

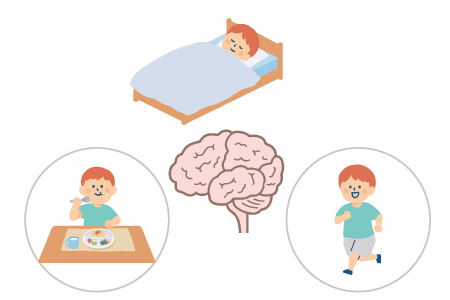

睡眠・運動・食事がカギ 子どもの脳が育つ生活とは?

幼少期は脳が急成長する時期。体の成長と同じく、脳の健全な成長の土台となるのは規則正しい生活習慣です。特に、睡眠・運動・食事はそれぞれ脳の発達と大きく関わっています。

「寝る子は育つ」は 脳にも当てはまる!

睡眠には成長ホルモンを分泌させ、ストレスを軽減する効果があるとされています。また、よく寝る子どもは記憶を司る脳の「海馬」の体積が大きい傾向にあることも分かっています。

小学生〜高校生を対象にした調査では、質の良い睡眠、十分な睡眠時間などが学業成績に良い影響を与えるとされており、このことからも適切な睡眠時間の確保はとても大切だということがわかります。

米国国立睡眠財団が推奨する年齢ごとに必要な推奨睡眠時間。1~2歳児:11~14時間、3~5歳児:10~13時間、6~13歳児:9~11時間

栄養バランスのとれた 食事を家族で楽しく!

食事は栄養バランスを考えて、3食きちんと食べることが基本です。品目が多い食事は海馬の機能維持に良いといわれており、魚に含まれるDHAなども海馬の脳神経細胞の新生を促進するとされています。

睡眠の質を下げない食べ物や食べ方を意識するのもおすすめ。例えば、牛乳に含まれるアミノ酸には睡眠ホルモンの材料になる成分が含まれており、眠りの質の向上が見込めます。

逆に、夕食や夜食などを食べる際は、肉や砂糖を過剰にとらないようにしましょう。

ある調査では、朝食で白米を食べている子どもの方が菓子パンを食べている子どもよりも脳の発達が進んでいるという結果があり、こういった検証結果を参考に献立を考えてみるのも良さそうです。

また、家族で囲む食卓は子どものコミュニケーション能力を育むためにも大切です。

たくさん会話をした子どもは学力やIQが高い傾向にあるともいわれており、会話の多い食卓は子どもの脳の発達にもとても良いといえます。

家族で食べる和食の献立が脳の発達にも◎!

体を動かすことで 脳の発達がさらに促進

子どもの脳と運動に関する研究結果には、前向きな結果のものが多くあります。体力(心肺機能や筋力など)が高い子どもの方が低い子どもと比べて海馬の体積が大きく記憶力に優れていることや、学業の前に運動をすることで学力の向上がみられることなどです。

小さな子どもの場合、公園で遊んだり、鬼ごっこをしたり、遊びの中で体を動かすことも立派な運動です。しっかりと体を動かすことで体が疲れ、寝つきや睡眠の質も良くなるため、脳の発達にはますます好循環です。

また、運動習慣があると小児肥満の予防にもなります。肥満は海馬を萎縮させ、体積を減少させてしまうなど、脳にとっても悪影響をおよぼすことがわかっています。正しい生活習慣は子どもの脳の発達には欠かせない要素なのです。

運動遊びに適した時間は、ズバリ「朝」。運動後に注意力がアップしたという研究結果も。