小1プロブレムって何?

小1プロブレムって何?

はじめての社会デビューといえる幼稚園や保育園を無事に卒園し、安心して小学校入学を迎えたのもつかの間、学校に行けない子どもたちが増えています。

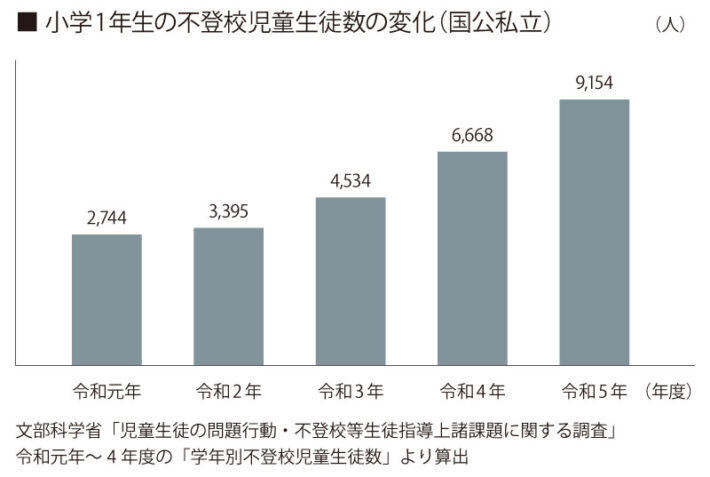

令和5年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、令和5年度においても、小・中学校の不登校児童生徒数は11年連続で増加し、約34万6、000人に。

小学校高学年や中学生になるほどその数が多くなるものの、まだ入学したばかりの小学1年生の不登校児童・生徒も少なくなく、その数は年々増加。小学校入学後の最初の段階で早くも学校に登校できなくなってしまう子どもたちがいます。

その原因の一つに、「小1プロブレム」があげられます。

「小1プロブレム」とは、小学校に入学してからその環境になじむことができず、精神的に不安定な状態が続くことで起こる子どもの行動です。

時間を守れない、自分の席に座っていられない、先生の指示がきけない、など、こうした学校になじめない状況から、学校に行くのが苦痛になり、学校へ行き渋る子も出てくるとされています。

小学校入学後に感じるさまざまなギャップ

学校にあがると、子どもたちにはどのようなギャップがあるのでしょうか。

- 自由に遊べる環境から勉強中心に

- 集団で行動することが求められる

- 1クラスの人数が多い

- 先生との関わりが減り、自律した行動が求められる

- 新しい友達関係

大人の私たちには、「小学校はこういうもの」という認識がありますが、初めてそういった環境に身を置くことになる子どもたちには、ストレスに感じることも多いでしょう。

家庭でできる

家庭でできる

子どもの発達と親のフォローは?

生活のリズムを整え自律を促す働きかけを

行政では小1プロブレムの原因を、幼稚園や保育園とのギャップと位置付け、幼・保・認定こども園の教育と小学校教育における、子どもの発達と学びのありかたが検討されています。

その一方で、家庭にも課題があるといいます。小学校生活でのギャップと、それに伴う子どものストレスを少しでも減らすために、家庭でできることはどんなことでしょうか。

文部科学省では、「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」として、乳幼児期においては次の3つを挙げています。

- 愛着の形成(人に対する基本的信頼性の獲得)

- 基本的な生活習慣の形成

- 道徳性や社会性の芽生える遊びなどを通じた子ども同士の体験活動の充実

具体的には、生活リズムを身につけさせ、着替えや片付けを自分でできるようにすること、同年代の友だちと遊ぶ機会を多くつくることなどです。

ゲームなどに夢中になって夜遅くまで起きていたり、一日中だらだらと過ごしていたりすると、生活リズムを乱す原因になります。

時間を決め、時計を見て行動することも少しずつ取り入れてみるのもいいでしょう。

また、着替えや片付けなどの身の回りのことは、こちらがやる方が早いからと、つい手伝ってしてしまいがちですが、きちんと自分ひとりでもできるように、根気よく見守ってあげることも大切です。

少子化が進む最近では、同年代との交流もだんだん難しくなってきました。

幼稚園や保育園、認定こども園などのほか、習い事なども活用し、集団行動力やコミュニケーション能力を育むことも、ひとつの方法です。

厳しすぎると逆効果

子どものヤル気を促そう

そして、家庭の役割は、子どもにとって安心できる居場所であること。

新しい世界に自信をもって飛び込んでいけるように、たくさんの愛情をもって受け入れ、支えてあげたいものです。

「入学前にこれだけはできるようにしておかないと!」と、厳しくしつけしすぎると、それもまた子どもにとってはストレスになってしまい、本末転倒です。

ほめたり励ましたりしながら、子どもから進んで取り組めるように促していきましょう。

掲載されている、 ビタミンママVo101.「0〜5歳わが子が小学校にあがる前に知っておきたいこと/子どもの将来に向けた過ごし方」子どもの将来に向けた過ごし方 2025年4月16日発売!

うちの子は勉強ができない、やる気がない、と辟易しているママ、パパも少なくないでしょう。でも実はそれ、発達障害かもしれません。まずは正しく理解することから始めましょう。 発達障害とグレーゾーン 「発達障害」とは、LD(学習障害)、ADHD[…]